TOEFLのリスニングで高得点を取りたいけど

- どうやって勉強したら良いんだろう?

- どういう教材を使ったら良いのだろう?

- 高得点を取るコツがあるのだろうか?

このブログを運営しています稲垣達也(@T_Inagaki_GC)と言います。

僕は独学でTOEFLリスニングセクションで27点を取得することができました。

本記事を最後まで読んで頂くことで、これらの疑問を解消します。

本記事では、僕がTOEFLリスニングで高得点を取るために行ったあらゆる対策方法を、余すことなく解説しています。

僕と同じように、国内でTOEFLの対策をしている方の役に立てれば嬉しく思います。

TOEFLリスニング問題の概要

まず、TOEFLリスニングセクションの問題形式を確認します。

テストの構成

リスニングセクションの長さは41~57分で、1セット(会話形式1題+講義形式2~3題)が2~3セット出題されます。

それぞれの問題の特徴は、以下のとおりです。

| 形式 | 問題数 | 設問数 | 時間 | 問題の内容 |

|---|---|---|---|---|

| 会話形式 | 2 or 3題 | 各5問 | 約3分 | 教授と学生、大学職員と学生、学生同士の会話などの会話 |

| 講義形式 | 3 or 4題 | 各6問 | 3~5分 | 幅広い分野の教養科目を題材とした講義 |

問題の種類

次にTOEFLのリスニングで出題される問題の種類を確認します。

| 種類 | 問われる内容 | 例 |

|---|---|---|

| 趣旨 | 会話や講義の全体の内容、目的 | What does the lecturer mainly talks about? |

| 詳細 | 細かな内容、正誤 | Which of the following is true about ~? |

| 意図 | 話者の発言の意図、目的 | What does the woman imply when she says this? |

| 推測 | 内容から推測されること | What can be inferred about the professor’s opinion about ~? |

| 構成 | 講義の構成、話題の展開方法 | How does the lecturer organize his class? |

その他のTOEFLリスニングに関する情報を以下にまとめておきます。

・回答形式は4択から1つまたは複数の選択肢を選択する形式がほとんど、たまに4択以外の形式(True or Falseの2択×5で1問)でも出題

TOEFLリスニングの勉強法

TOEFLリスニングの勉強法を4つのステップに分けて解説します。

ここに書く勉強法は、僕のやり方の紹介です。

そのため、読んでいただいた後にご自身でアレンジして、日頃の勉強に生かしていただければ嬉しく思います。

【STEP 1】問題を解く

まずは、手元にある問題を解きましょう。(おすすめの教材は後半で解説します)

解く問題数は、復習がしやすいように1度に1セット(会話形式なら5問分、レクチャー形式なら6問分)解くことをおすすめします。

問題を解くときに注意することとして、「会話形式の問題」、「講義形式の問題」でそれぞれ以下の点を意識して行うと良いと思います。

会話形式の問題

会話形式の問題は、メモを取らずにリスニングに集中しましょう。

なぜなら、ETS公式の会話形式の問題はレクチャー形式の問題と比べると、英語を読むスピードが早いため、メモが追いつかないケースが多いからです。

詳しい理由は、後半の「メモのとり方」で解説します。

講義形式の問題

対照的にレクチャー形式の問題は、メモを必死にとることをおすすめします。

なぜなら、レクチャー形式の問題は英語を読むスピードが比較的にゆっくりであるため、メモを取る余裕が生まれやすいからです。

他にも様々理由がありますが、こちらも詳しい内容は、後半の「メモのとり方」で解説します。

【STEP 2】解答を確認する

問題を解き終わったら、解答を確認しましょう。

その際、問題の正答数に応じて次のステップに進みます。

- 間違えた問題がある場合→「STEP 3 間違えた問題の原因を特定する」

- 全問正解した場合→「STEP 4 全文シャドーイング」

【STEP 3】間違えた原因を特定→対処

間違えた問題がある場合は、間違えてしまった原因を特定します。

原因を特定する際には、自分の間違えが以下の3パターンのどれに分類できるかを考えましょう。

パターン1 音声が聞き取れなかった(何を言ったのか分からなかった)

シンプルに「音声が聞き取れなかった(何を言ったのか分からなかった)」というパターンです。

このパターンのミスの復習方法は、以下の流れで行います。

- 聞き取れなかった箇所のスクリプトを確認し、何を言っていたのか確認する

- スクリプトを理解した状態で、リスニングを行い、聞き取れなかった箇所の「正しい読み方」を理解する

- 該当箇所のシャドーイングを行う

2. 正しい読み方の理解については、

①「個別の単語の発音が分からなかった」という場合と、②「文章として読まれたときに分からなかった」という場合で対処法が異なります。

→聞き取れなかった単語をELSAの「辞書」機能を使用し、正しく発音できるまで練習する方法が効果的です。(詳しい練習方法は別記事で解説予定です)

② 「文章として読まれたときに分からなかった」 場合

→個別の単語の発音が文章で読まれるときにどのように変化するのか、というルールを学習する必要があります。(こちらの詳しい学習方法も、別記事で解説予定ですので、そちらを参照してください)

パターン2 知らない単語が出てきた

知らない単語が読まれた箇所が原因で、間違えてしまったパターンです。

このパターンのミスの復習は、以下の流れで行います。

- 知らない単語が読まれた部分のスクリプトを確認し、該当する単語を特定する

- 特定した単語をAnkiに登録し、翌日以降に復習する

- 単語の発音が難しい場合は、ELSAの辞書機能を使用し、正しい発音を練習する(任意)

2. 単語をAnkiに登録し、復習する方法は後日、別記事で詳しく解説予定です。

パターン3 聞き取れたが文章の意味が理解できなかった

読まれた英語はすべて聞き取れたが、文章として意味が理解できなかったというパターンです。

このパターンのミスの復習は、以下の流れで行います。

- 意味が理解できなかった文章を、スクリプトを読んで確認する

- 意味が理解できなかった原因を特定する(例:句動詞の意味が分からかった、イディオムの意味が分からなかった、文法が分からなかった)

- 「知らない表現」が使われていた場合(例:句動詞・イディオム)は、該当箇所をAnkiに単語登録し、翌日以降に復習する、「文法」は文法書、ネットを利用し理解する

【STEP 4】全文シャドーイングを行う

仕上げに全文のシャドーイングを行いましょう。

このシャドーイングを行う目的は「(正解はできたが)リスニングがあやふやだった箇所」を洗い出すことです。

「(正解はできたが)リスニングがあやふやだった箇所」 が洗い出せたら、上で説明した3つのパターンの復習方法を活用し、原因に合わせて復習を行います。

メモのとり方

ここでは、TOEFLリスニングのメモのとり方を「会話形式」の問題と「レクチャー形式」の問題で別々に解説します。

会話形式

結論から言うと、会話形式の問題はメモを取らずにリスニングに集中することをおすすめします。

理由は、以下の通りです。

- 英語が読まれるスピードが速いため、メモが追いつかない可能性が高い

- メモをすることに集中力を投下しなくていいため、リスニングに集中できる

- 会話形式はレクチャー形式に比べ音声の再生時間が短いため、暗記にかける労力が少なくて済む

レクチャー形式

一方、レクチャー形式の問題はメモをとることをおすすめします。

理由は以下の通りです。

- 英語が読まれるスピードが速すぎないため、メモをとる時間的な余裕がある

- リスニングの内容を暗記する必要がないため、瞬間瞬間の音声に100%集中できる

- 専門用語、何かの順序に関する問題、講義全体の流れに関する問題が解きやすくなる

具体的なメモのとり方

ここでは、レクチャー形式の問題でメモを取る方法を具体的に説明します。

POINT 1 メモ用紙を縦に3分割する

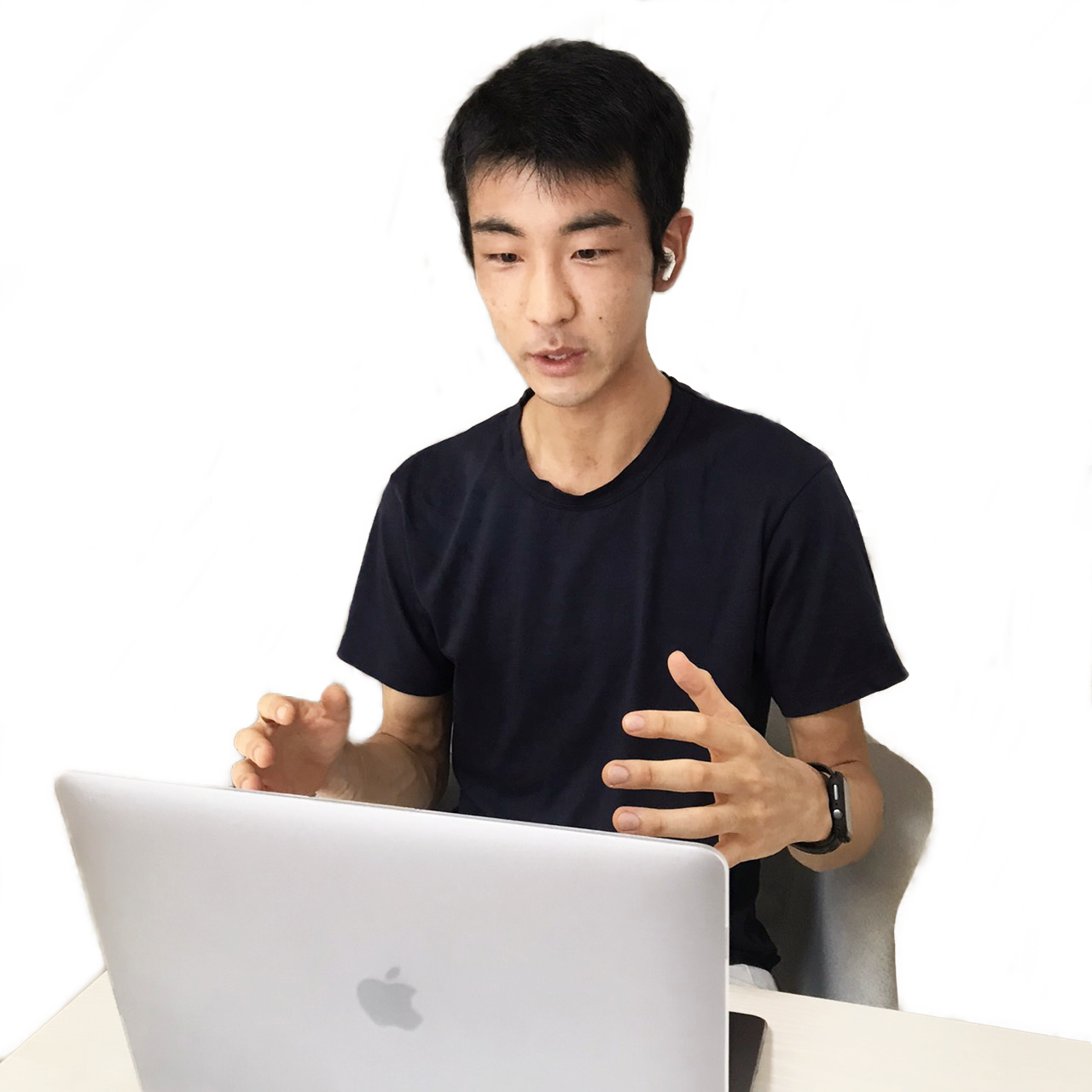

試験会場でリスニングを行う方は、メモ用紙(自宅受験の方はホワイトボード)を下の画像のように、縦に3分割します。(ちなみに、実際に僕が使用したホワイトボードはこちら)

この状態で、左上→左下→真ん中上→真ん中下→右上→右下の順に、時系列にメモを取っていきます。

メモを取った後の状態がこちらです。(字が汚すぎて読めないと思います笑)

こうすることで、次のようなメリットがあります。

- 講義の主題・流れがパット見て分かる

- 話題の切れ目が分かりやすくなる(話の切れ目に線を入れることで、視覚的に分かる)

- 現在どれくらいの講義が進んだか、直感的に分かる(メモの位置で全体のどのあたりか分かる)

特に、1つ目の「講義の主題」と2つ目の「話の切れ目」のテクニックを使うと、問1でよく見かける「このレクチャーでは教授は主に何について話していたか?」という問題に、高い確率で正解できるようになります。

POINT 2 専門用語を◯で囲む

講義中に登場する専門用語は、素早くメモを取り◯で囲むことをおすすめします。

その◯の周辺に、用語の意味を追記しておくことで、リスニング終了後に専門用語の意味が簡単に確認できます。

POINT 3 記号を使う

これは他の記事でもよく書かれていますが、記号を使い可能な限りメモ時間を節約しましょう。

- 例:ex

- 順接:∴

- 上下、増減:↑↓

- 順番:→

このような省略記号は、メモの時間の節約につながるので活用しましょう。

一つ一つの単語に関しては、僕は無理をして省略する必要はないと思います。(例:world→wrld)

なぜなら、ルールを覚えてそのルールを無意識的に再現できるまで、時間と労力がかかると思うからです。僕も一度挑戦しましたが、あまりに難しいため全くリスニングに集中できなくなりました。

ただし、よく出てくる長い単語は省略したほうが良いと思います。(例:difficult→diff、important→imp)

高得点をとるためのテクニック4選

【テクニック①】自宅受験を選択する

TOEFLを受験する際は「自宅受験」を選択することをおすすめします。

僕はTOEFL iBTを2度受験し、1度目は会場受験、2度目は自宅受験を選択し、はっきりと自宅受験の方が自分には向いていると感じました。

自宅受験の詳しい内容(自宅受験のメリット・体験談)をまとめた記事を、後日投稿予定ですので、詳しくはそちらを参考にしてください。

【テクニック②】1度解いた問題は2度解かない

僕は、「1度解いた問題を2度解く」ことにそれほど大きな効果はないと感じています。

理由は次の通りです。

①2回解くことにより「得られる学び」が少ない

②本番の練習にならない

順番に解説します。

①学びが少ない

大前提として、リスニングで1度間違えた問題は、2度間違えない、というレベルの質の高い復習をしていることを仮定して話します。(前半で説明した4つの手順で行う復習のイメージです)

このレベルで復習をしていれば、1度解いた問題であれば、単語、文法、イディオム、句動詞、特徴的な文法構造、発音、音のつながりは全て確認済みであるはずです。

つまり、2回目を解くことで、このあたりの新しい学びを得ることができなくなります。それならば、所見の問題を解き、少しでも新しい学びを得られる確率が高い教材を使ったほうが、効果が高いと思います。(数年解いていないため、「内容を完全に忘れている問題集」は2度目を解いても良いと思います)

ただし、学生さん、新社会人の方で「TOEFLの勉強にたくさんの金額を投資できない」という方も少なからずいると思います。(僕はまさにそうでした)

安心してください。この後の、オススメ教材では、無料でTOEFL公式模試を50回分解くことができる最強のプラットフォーム「KMF」をご紹介します。(怪しそうですが、全く怪しくありません)

僕は2回目のTOEFL受験対策として、この「KMF」を使い、独学で108点を取得しました。ものすごくおすすめできます。(今回の記事では、簡単に特徴を説明します)

②本番の練習にならない

本番は初見の問題を解くため、初見の問題をいかにして解くか、という能力が鍛えられないという意味です。

1度解いたことのある問題は、少なからず内容を覚えていることが多いため、先の展開が予想できてしまいます。これでは、リスニングに余裕が出てしまい、本番に感じるような強烈なプレッシャーを与えられなくなってしまいます。

僕は、本番でいつも通りの力を発揮するためには、日頃の練習から自分を厳しい環境に置くことが必要だと思っています。そのため、練習で本番の緊張感を作り出すためにも、初見の問題を全神経を集中させて解く訓練を積み重ねましょう。(それでも本番は緊張しますが)

【テクニック③】完璧主義を捨てる

TOEFLのリスニングで、全ての音声(英語)が完璧に聞き取れるということは、まずありません。

そのため、うまく聞き取れなかった箇所があっても、「焦らずに次の内容に集中を切り替える能力」が必要です。最悪なパターンはわからない箇所の意味を推測している間に、内容が進んでしまっていた、という場合です。(実は自分もこのパターンをしてしまいがちでした)

TOEFLのリスニングは、全体の流れに関する問題も出題されるため、(リスニング中は)細部の失敗に気を取られすぎず、すぐに注意を切り替える訓練、すなわち完璧主義を捨てる訓練をしましょう。

【テクニック④】目を閉じる

これは、会話形式の問題でメモを取らないリスニングを行うときのテクニックです。

目を閉じると、視覚的な情報を遮断できるため、聴覚情報に神経を集中させることができます。(あくまで個人の感想です)

加えて、「音声が流れ始める→目を閉じる」という流れをルーティーン化することで、本番でも練習と同じような状態で、自然に集中状態を作ることができます。(スポーツ選手がやっているルーティーンワークと近い感覚です)

TOEFLリスニングにおすすめの教材4選

それでは、TOEFLリスニング対策におすすめの教材を「日本語の解説が欲しい」場合と、「日本語の解説が必要ない」場合(英語の解説のみで十分な場合)の2パターンに分けて解説します。

紹介する教材は全て、僕が実際にTOEFLリスニング対策で使用した教材です。ここでは、ブログというプラットフォームを生かして、個人の感想を全面に押し出して行こうと思います笑

まず日本語の解説が必要な場合は、次の2つの参考書をおすすめします。

TOEFL iBT® TEST リスニングのエッセンス

これは、1度目のTOEFL受験の時に最初に買った教材です。

こちらの参考書は、問題数が多くかつ難易度も本番に近いため、おすすめできます。

良い点、残念な点は次の通りです。

良い点

- 問題数が多い

- レクチャー形式の問題の難易度は本番に近い

残念な点

- 復習に手間がかかる(英語スクリプトと、対応する日本語訳の照合に時間がかかる)

- 会話形式の問題の難易度は本番より易しめ

極めろ! TOEFL iBT® テスト リーディング・リスニング解答力

英語講師として有名な森田鉄矢先生、TOEFL117点の日永田伸一郎先生、そしてTOEFL満点の山内勇樹先生の豪華メンバーが監修している本です。

問題数はやや少ないですが、解説がとても丁寧かつ見やすいため、TOEFLの勉強を始めた方の最初の1冊におすすめできます。新形式にも対応している点も評価が高いと思います。

良い点

- 解説がとても丁寧、かつ見やすい

- レクチャー形式の問題の難易度は本番に近い

- PCを使って、本番と同じような環境で問題演習が可能

残念な点

- 問題数が少ない

- 会話形式の問題の難易度は、本番よりかなり易しめ

日本語の解説が必要ない場合は、次の2つの練習用のWebサイトをおすすめします。

KMF

中国のWebサイトで、TOEFLを始め、IELTS、GMAT、GREを練習するためのプラットフォームです。

結論、圧倒的におすすめできます。この教材紹介は、「KMF」を紹介するために書いたと言ってもいいくらい素晴らしい練習プラットフォームです。

僕はこの「KMF」のおかげで、TOEFL108点を取得できたと自信を持って言えます。(宣伝じゃありません)

良い点

- 無料

- 模試が50回分解き放題

- 問題の質が圧倒的に高い(TOEFL公式の問題を解くことができる)

- 本番とほぼ同じ環境で練習できる

残念な点

- 初期設定がやや面倒(別記事で詳しく解説予定です)

- 言語が中国語(GoogleのWebサイトごと翻訳する拡張機能を使えば、問題なく使えます)

BestMyTest

こちらもKMFと同じように、PC上でTOEFLの模試が受けられる練習プラットフォームです。

こちらは1度目のTOEFL受験の際に1ヶ月だけ使用しました。KMFを知ってしまった今、特に使う理由はないかな、という感じです。(ビデオレッスン機能は使ったことがないので、分かりません)

良い点

- 問題数が多い

- 本番と同じような環境で練習可能

- 問題の質も十分高い

残念な点

- 料金がやや高い(1ヶ月で7,400円)

まとめ

TOEFLのリスニングは、中長期的に質の高い練習を重ねることが、高得点への一番の近道であると思います。

そのためには、学習を開始した早い段階で、「練習方法」と「使用する教材」を確立し、計画を立てて学習を進めていく必要があります。

練習方法さえ決まれば、あとは練習を重ね、目標の点数に届くようにひたすら実行するだけです。

本記事を読むことで、リスニングの勉強法のヒントを得ていただければ嬉しく思います。

「僕・私はこんな勉強法をやっていたよ」というご意見、勉強方法に関する質問もご連絡ください。

Twitter(@T_Inagaki_GC)でも「英語学習に役立つ情報」を発信していますので、一度見に来ていただけると幸いです。

コメント

Hi, this is a comment.

To get started with moderating, editing, and deleting comments, please visit the Comments screen in the dashboard.

Commenter avatars come from Gravatar.