TOEFLのスピーキングの対策を始めたけど

・どうやって対策したら良いんだろう?

・それぞれの問題はどのように勉強すればよいのだろう?

・悪い点数をとらないためのコツはあるのだろうか?

このブログを運営しています稲垣達也(@T_Inagaki_GC)と言います。

僕は独学でTOEFLスピーキングセクションで24点を取得しました。

本記事を最後まで読んで頂くことで、これらの疑問を解消します。

僕は2021年5月に受験したTOEFLスピーキングセクションで24点を取得しました。

この点数は決して高得点とは言えませんが、今回紹介する対策方法を応用して練習を重ねることで、僕が取得した点数を「確実に取ることができる力」がつくと思います。

この記事が僕と同じように、国内でTOEFLの対策をしている方の役に立てれば嬉しく思います。

TOEFLスピーキング問題の概要

まず、TOEFLスピーキングセクションの問題形式を確認します。

テストの構成

スピーキングセクションの長さは17分で、Independentタスクが1問、Integratedタスクが3問出題されます。

それぞれの問題の特徴は、以下のとおりです。

| 区分 | 問題形式 | 内容 |

|---|---|---|

| Independent タスク | Question 1 | 流れ:スピーキングのみ 問われる内容:身近なトピックについて意見を述べる 準備時間:15秒 解答時間:45秒 |

| Integrated タスク | Question 2 | 流れ:リーディング→リスニング→スピーキング リーディングの内容:大学の生活に関する課題文 リスニングの内容:課題文に関する2人の生徒の会話 スピーキングの内容:課題文の内容とどちらかの生徒の意見の要約 準備時間:30秒 解答時間:60秒 |

| Integrated タスク | Question 3 | 流れ:リーディング→リスニング→スピーキング リーディングの内容:アカデミックな内容の課題文 リスニングの内容:課題文に関する大学の講義 スピーキングの内容:課題文の内容と講義の内容の要約 準備時間:30秒 解答時間:60秒 |

| Integrated タスク | Question 4 | 流れ:リスニング→スピーキング リスニングの内容:アカデミックな内容の講義 スピーキングの内容:講義の要約 準備時間:20秒 解答時間:60秒 |

【ETS公式より引用】TOEFLスピーキングの採点方法

TOEFLのスピーキング対策を行う前に、まず「TOEFLスピーキングの採点方法」を把握し、採点で高い評価を得るための対策方法を解説します。

TOEFLのスピーキングセクションの採点は、大きく3つの評価項目を「0~4点の5段階評価」で点数をつけ、それらの点数に基づき評価が行われます。

以下では、TOEFL iBTを運営するETS公式の”Speaking Rubrics“(スピーキングの評価表)の記載を引用して、3つの評価項目それぞれの中身を解説します。

①Delivery(話し方)

1つ目の評価項目は、Delivery(話し方)です。

以下、Speaking Rubricsの4点(最高得点)の評価基準の記述を引用したものです。

Generally well-paced flow (fluid expression). Speech is clear. It may include minor lapses, or minor difficulties with pronunciation or intonation patterns, which do not affect overall intelligibility.

TOEFL iBT® Test — Speaking Rubrics

日本語に訳すと、次のような意味になります。

つまり、Deliveryで評価されるポイントは、以下の3つになります。

流暢さ 途中で止まることなく話せているか

②明瞭な発話

はっきり伝わるように話せているか

③発音・イントネーション

発音、イントネーションの影響でわかりにくくなっていないか

対策方法

①話すペース・流暢さ

これは、テンプレートを使うことで、対策することができます。具体的なテンプレートの使い方は、後半で解説します。

②明瞭な発話、③発音・イントネーション

これら能力を高めるためには、別途発音の練習をすることで対策する必要があると思います。

ただ、TOEFLの勉強をしている方で、発音に時間を割く余裕がないという方は、割り切って 「①話すペース・流暢さ」 の対策に特化しても良いと思います。

なぜなら、テンプレートを使い話すことになれてくると、話している間にも、発音・イントネーションにも気を回すことができるため、結果的に、発音・イントネーションがよくなる、という現象が起こるからです。(ただ、発音・イントネーションの基礎ができていることが前提条件です)

②Language Use(言葉の選び方)

2つ目の評価項目は、Language Use(言葉の選び方)です。

こちらも以下、Speaking Rubricsの4点(最高得点)の評価基準の記述を引用したものです。

The response demonstrates effective use of grammar and vocabulary. It exhibits a fairly high degree of automaticity with good control of basic and complex structures (as appropriate). Some minor (or systematic) errors are noticeable but do not obscure meaning.

TOEFL iBT® Test — Speaking Rubrics

日本語に訳すと、次のような意味になります。

つまり、Language Useで評価されるポイントは、以下の2つになります。

語彙・表現が正しく使えているか、表現が不自然ではないか、簡単な表現ばかり使用していないか

②文法・構文の正しさと自然さ

文法・構文を正しく効果的に使えているか、簡単な文法・構文ばかり使用していないか

対策方法

①語彙・表現の正しさと自然さ

これは、”Anki”と呼ばれる「暗記アプリ」を使って使える語彙・表現を増やすことが効果的です。(Ankiを使った使える語彙・表現の増やし方は、別記事で詳しく解説予定です)

②文法・構文の正しさと自然さ

これは、TOEFLライティング対策で習得した文法・構文はライティングの勉強で使用したものをスピーキングでも活用することで、対策が可能です。

③Topic Development(話題の展開)

3つ目の評価項目は、 Topic Development(話題の展開) です。

こちらも以下、Speaking Rubricsの4点(最高得点)の評価基準の記述を引用したものです。

Response is sustained and sufficient to the task. It is generally well developed and coherent; relationships between ideas are clear (or clear progression of ideas).

TOEFL iBT® Test — Speaking Rubrics

日本語に訳すと、次のような意味になります。

つまり、 Topic Developmentで評価されるポイントは、以下の2つになります。

話が止まることなく、うまく展開がされているか、内容に一貫性はあるか

②意見や理由の分かりやすさ

話の内容が分かりやすいか、個々のアイデアの関係性が明確か

対策方法

①話の展開・つながり、②意見や理由の分かりやすさ

これらの能力をたかめるためには、英語力に加え「素早く論理的に考えることができる力」が問われるため、とにかく問題を解いて練習することが必要です。

具体的な対策方法は後半で解説します。

【問題別】TOEFLスピーキングの対策とコツ

それでは本題の、TOEFLスピーキングセクションの対策方法とコツを問題別に解説します。

まずはじめに、全ての問題に共通する対策の基本的な流れを紹介します。

対策の基本的な流れ(全問題共通)

TOEFLスピーキングの練習は、以下の4つの流れに沿って行うことをおすすめします。

最初の「テンプレート」と「ノートテイキングの型」を決定する

【STEP 2】型のアレンジ

問題演習を通して「テンプレート」と「ノートテイキングの型」を、自分が使いやすいようにアレンジする

【STEP 3】型の最終決定

本番で使用する「テンプレート」と「ノートテイキングの型」を最終決定する

【STEP 4】ひたすら問題演習

定着するまでひたすら問題演習をし、無意識に言葉が出てくる状態まで落とし込む

ここで、おそらくこの記事を読んでいる方の半数近くが「そもそもテンプレートって使うべきなの?」と疑問を感じていると思います。

そこで、以下では僕が考える「テンプレートを使うべき理由」を説明し、その意見に同意をしていただける方は、後半の内容もご覧になることをおすすめします。

というのは、後半の内容はテンプレートを使うことを前提に話が進んでいるので、テンプレートなど使わずにスピーチができている、という方は特に読む必要のない内容かなと思います。

テンプレートを使うべき理由

ここでテンプレートを使う理由について、説明します。

(すでにテンプレートを使うことに意義を感じている方は、読み飛ばしてください)

特にTOEFL初心者の方は、使用することをおすすめします。

このような結論に至った最大理由は、テンプレートを使うことで、「話す内容だけ」に集中することができるからです。

これは、僕が1度目のTOEFLを受験したときの体験がもとになっています。

当時の僕は、スピーキング対策として何を行えばよいのか全く分からず、テンプレートを決めずに、ひたすら問題を解きまくるという対策方法をとっていました。

この方法で練習すると、もちろんうまくいくときもありますが、ひどいときは、言葉が見つからずスピーチが完全に途中で止まってしまう、という時もありました。

結果、本番のスピーキングセクションはうまくいかず、20点という自分にとっては残念な点数をとってしまいました。

このような結果になってしまった原因を、当時の練習時の自分のスピーチの録音を聞いて分析した結果、「スピーチの出だし」や「本題に入る前の前置き」ですでに言葉に詰まっていることが分かりました。

すなわち、本題に入る前の言い回しを考えることで、自分の頭がいっぱいになってしまい、本題で話す内容に100%注意を向けられていなかった、ということです。

僕はここで初めて、テンプレートを使うことの重要性を再認識しました。

テンプレートを無意識に使えるレベルまで、落とし込むことで、本題の内容に100%の注意を向けれるため、結果的に、内容が充実し点数が良くなるということです。(根拠はありません)

そのため、この記事のTOEFLスピーキング対策では、自分にとって一番心地よく使えるテンプレートを決め、それを無意識に使えるレベルまで落とし込むことで、スピーキングで話す内容に100%の注意を注ぎましょう、という対策方法を提唱しています。

Question 1(Independentタスク:自分の意見を主張する問題)

それではまず、Question 1の対策方法の解説から始めます。

Question 1では、「与えられたお題に対して、自分の意見を述べる」というTOEFLのスピーキングの中で最もシンプルかつ、自由度の高いタスクです。

Question 1は、15秒の準備時間→45秒のスピーチ、という流れで行われます。

実際に使用したテンプレート

Question 1で、僕が実際に使用したテンプレートを紹介します。※()内は残り時間です。

First, (Reason 1).(40 ~ 30 s)

For example, (Example 1).(30 ~ 20 s)

Next,(Reason 2).(20 ~ 10 s)

For instance, (Example 2).(10 ~ 0 s)

That’s why …. (remaining time)

おそらく、ほとんどの方が「こんなシンプルでいいの?」と思われた思います。

その疑問に対する僕の回答としては、「テンプレートはできる限りシンプル方が良い」と考えています。

なぜなら、テンプレート部分は論理構成を整える「つなぎ」でしかなく、実質的な意味を持たないためです。

言い換えると、「テンプレート部分が長い」=「話の内容が短い」ということです。

おそらく、TOEFLの採点側が重視しているのは、テンプレート部分の中身ではなく、話の内容です。これは、満点をとるような人が、テンプレートを使わないことからも同じことが言えると思います。

つまり、できる限りたくさんの情報を話すために、テンプレートはできるだけ短く、シンプルにするというのが、僕の方針です。(24点だとあまり説得力はありませんが笑)

悪い点数を取らないための「コツ」3選

ここでは、「高得点を狙い行くためのコツ」というより、いかに「悪い点数を取らないようにするか」に焦点を絞って、僕なりのテクニックを紹介します。

マニアックな内容なので、興味のない方は読み飛ばしても大丈夫です。

①”There are two reasons for this.” は言わない

スピーチの冒頭で、自分の意見(賛成/反対)を表明したあとに、理由を説明する前置きとして、“There are two reasons for this.”という必要はありません。

むしろ、言わないほうが良いと思います。

理由は、先程の説明と同じで “There are two reasons for this.” に実質的な意味がないからです。

加えて、たまに“There are two reasons for this.”言ったのにもかかわらず、理由が1個しかでてこないということもあります。 これでは自分の首を自分で締めることになるので、このフレーズは言わないほうが安全だと思います。

②2つ目の理由に困ったら、理由は1つでもOK

Question 1では、自分の意見を説明するために「理由と具体例を2つ考えましょう」とよく言われますが、(お題を読む時間と)準備時間の15秒で2つの「理由」と「具体例」が思いつかないことがあります。

そのような場合、僕は理由は1つでも構わないと思います。

というのは、TOEFLのスピーキングで最もしてはいけないことは、「話を止める」ことだからです。

具体的には、スピーチの最中に2つ目の理由を思いつこうとして、「うーん」、「えー」、「あー」と言って、時間が過ぎていくことが最悪なパターンです。

このパターンを避けるためには、話を止めないために「1つの理由を詳しく話す」ということが解決策になります。

したがって、日頃の問題演習から、2つ目の理由が思いつかなかったときは「1つ目の理由を深ぼる」という切り替えをする練習をしておくと良いと思います。

③具体例に困ったら、”If ~, S can ~.”を使う

Question 1のあるあるとして、理由は思いつくが、それを説明するための具体的な例が思いつかないことがあります。(僕だけかもしれませんが)

そのような場合、 “If ~, S can ~.” という構文を使って、とりあえず話を止めないようにしましょう。

例えば、

お題が「学生寮に娯楽用の部屋を設置するべきか?」だとします。

この場合に上の構文を使うなら、例えば以下のような文章が思いつきます。

・If there is a room for leisure activity, students refresh themselves.

・If there is a room for interaction, students can familiarize themselves with other students.

Question 2(Integratedタスク:男女2人の生徒の会話)

次に、Question 2の対策方法を解説します。

Question 2では、「課題文を読み、男女2人の生徒の会話を聞き、課題文の内容と生徒の意見を要約する」という難度の高いタスクです。

Question 2は、

45秒のリーディング

→リスニング(男女2人の生徒の会話)

→30秒の準備時間

→60秒のスピーチ

という流れで行われます。

実際に使用したテンプレート

Question 2で、僕が実際に使用したテンプレートを紹介します。 ※()内は残り時間です。

①The (A. 課題文の種類) says that (B. 課題文の主張)because (C. 課題文の主張をサポートする理由). (60 ~ 50 s)

②The man/girl agrees/disagrees with the (A. 課題文の種類) for two reasons. (50 ~ 45 s)

③First, he/she states (1つ目の理由) . (45 ~ (25 ~20) s)

④Second, he/she mentions (2つ目の理由) . ( (25 ~20) ~ 0 s)

それぞれ(A)~(C)に関しては、以下の「ノートテイキングの型」で詳しく説明します。

こちらのテンプレートもQuestion 1と同じ理由で、できる限りシンプルに作っています。

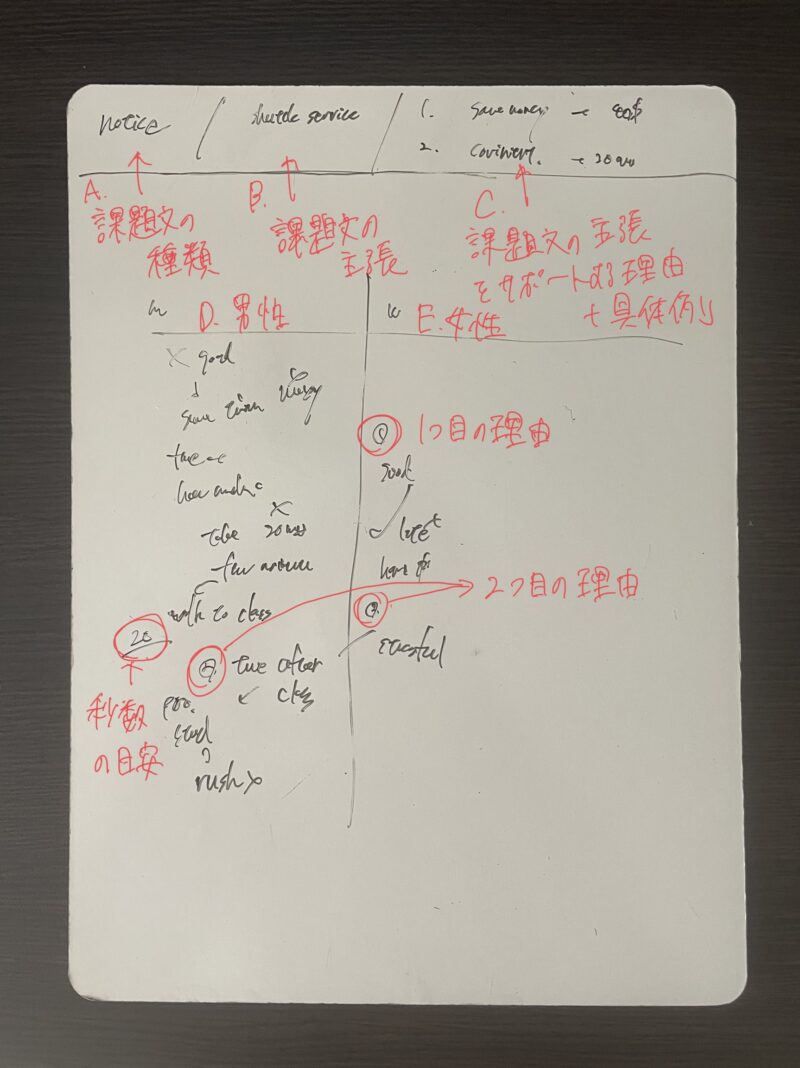

ノートテイキングの型

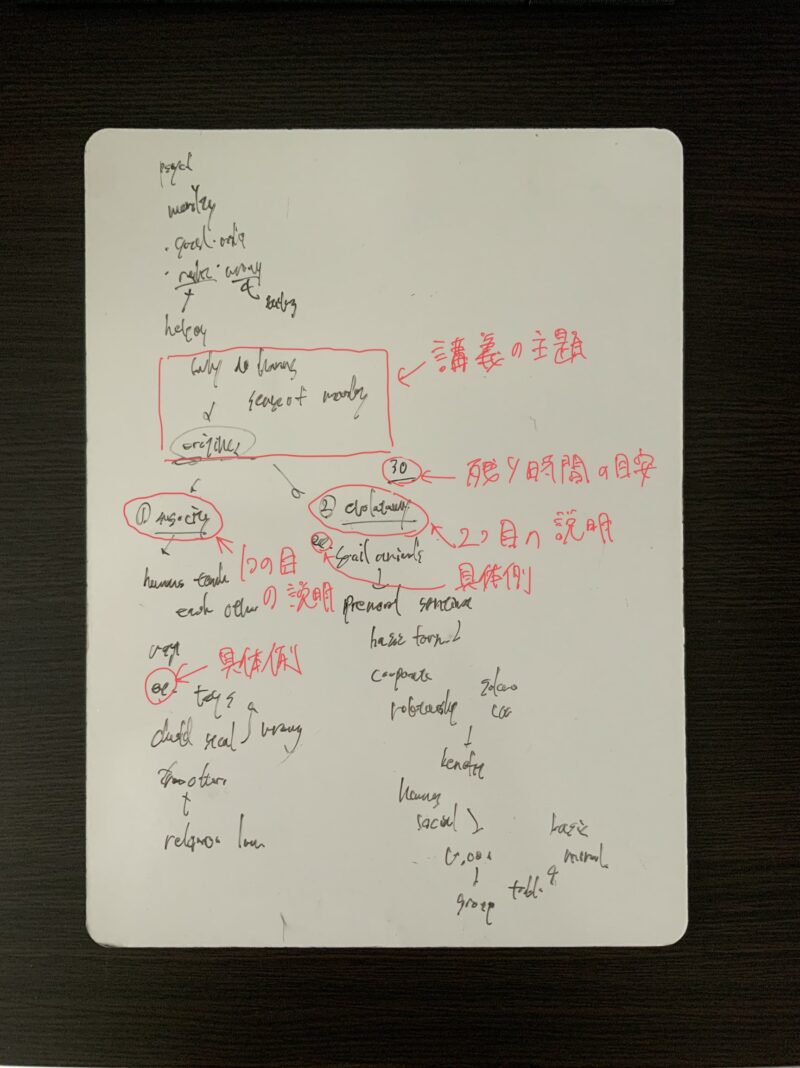

それでは、Question 2で実際に僕が使っていたノートテイキングの型を紹介します。

テンプレートの(A)~(C)に当たる部分(とその他の重要な場所)の説明を赤字で追記しています。(字が汚くて申し訳ありません)

順番にそれぞれの項目を説明します。

課題文の種類を1単語でメモします(例:letter, notice, announcement, article)

B. 課題文の主張

課題文が主張する内容を単語、もしくは文章で自分がわかるようにメモします

C. 課題文の主張をサポートする理由+具体例(テンプレートの①で使用)

課題文の主張をサポートする理由と、可能であればその理由で使用している具体例をメモします(具体例は時間がなければメモが取れなくても大丈夫です)

D. 男性

男性生徒の発言をメモします

E. 女性

女性生徒の発言をメモします

上の例でメモをした内容をテンプレートに当てはめて、テンプレートの①と②の文章を作ると、以下の内容のようになります。(今回は具体例のメモが不十分だったため、話す内容には入れていません)

①The noticesays that the university is going to start a shuttle bus service because this service helps students save money and allows them to commute conveniently.(60 ~ 50 s)

②The man disagrees with the notice for two reasons.

残りの③と④の内容は、メモを取った内容に柔軟に作りましょう。ここは、練習して経験値を積むことで、徐々に自身を持って止まらずに話せるようになります。

また、男性生徒と女性生徒の発言をメモする欄にも、以下のようなちょっとした工夫をしています。

メモの量から、その内容を話すためにはどれくらいの時間が必要か、をメモしておきます。このメモにより、スピーチの後半で時間が足りなくなってしまう防ぐことができます。

「1つ目の理由」と「2つ目の理由」の開始点を明記

発言の中で、1つ目の理由についての言及が始まったところに①、同じく2つ目の理由の言及がはじまったところに②をメモします。

悪い点数を取らないためのコツ

Question 2で悪い点を取らないためのコツを1つ紹介します。

これは僕の経験談をもとに考えたことです。

「どちらの生徒の意見を要約するのか」を決めつけない

Question 2では、「課題文」+「男女どちらかの生徒の意見」を要約します。

これはつまり、要約する内容には含まれない方の生徒の意見は、要約する側の生徒の意見ほど価値がないことになります。

しかし、Question 2の難しいところは、リスニングが終わるまで、どちらの生徒の意見を要約すればよいか分からないことです。

つまり、リスニングの際に「あ、今回は男性生徒のほうが多く喋っているから、女性生徒の意見はそれほど必死にメモをとらなくていいや」と決めつけることは、かなり危険な行為になる可能性があります。

こんなことを僕が主張するのは、ある理由があります。

これは僕の経験談ですが、2021年5月に受けたTOEFLのスピーキングのQuestion 2は「男女どちらの生徒も、同じくらい意見を言う」という、かなりトリッキーな問題が出題されました。

当然どちらかの生徒が多く意見を言うだろうと、たかをくくっていた僕は、完全に意表をつかれ、リスニング中に軽いパニックに陥ってしまいました。

その結果、スピーチの内容も練習の時に比べて、格段にレベルの低いものになり、大きく点数を落としてしまったと思います。

今、この記事を読んでいるあなたには、こんな経験をしてほしくないので、このような僕の体験談を共有しています。少しでも参考になれば嬉しく思います。

Question 3(Integratedタスク:課題文+レクチャー)

次に、Question 3の対策方法を解説します。

Question 3では、「課題文を読み、教授のレクチャーを聞き、両方の内容を要約する」という、こちらも難度の高いタスクです。

Question 3は、

45秒のリーディング

→リスニング(教授のレクチャー)

→30秒の準備時間

→60秒のスピーチ

という流れで行われます。

実際に使用したテンプレート

Question 3で、僕が実際に使用したテンプレートを紹介します。 ※()内は残り時間です。

①”(A. 課題文のタイトル)” is the (B. 課題文のタイトルの言い換え) , which (C. 課題文のタイトルの説明). (60 s ~50 s)

②The professor elaborates on this by providing one/two examples. (50 s ~45 s)

③To begin with, he/she mentions that (1つ目の理由). (45 s ~(25~20) s)

④Next, he/she says that (2つ目の理由). ((25~20) s ~0 s)

こちらのテンプレートの使い方は、下記のノートテイキングの型と合わせて解説します。

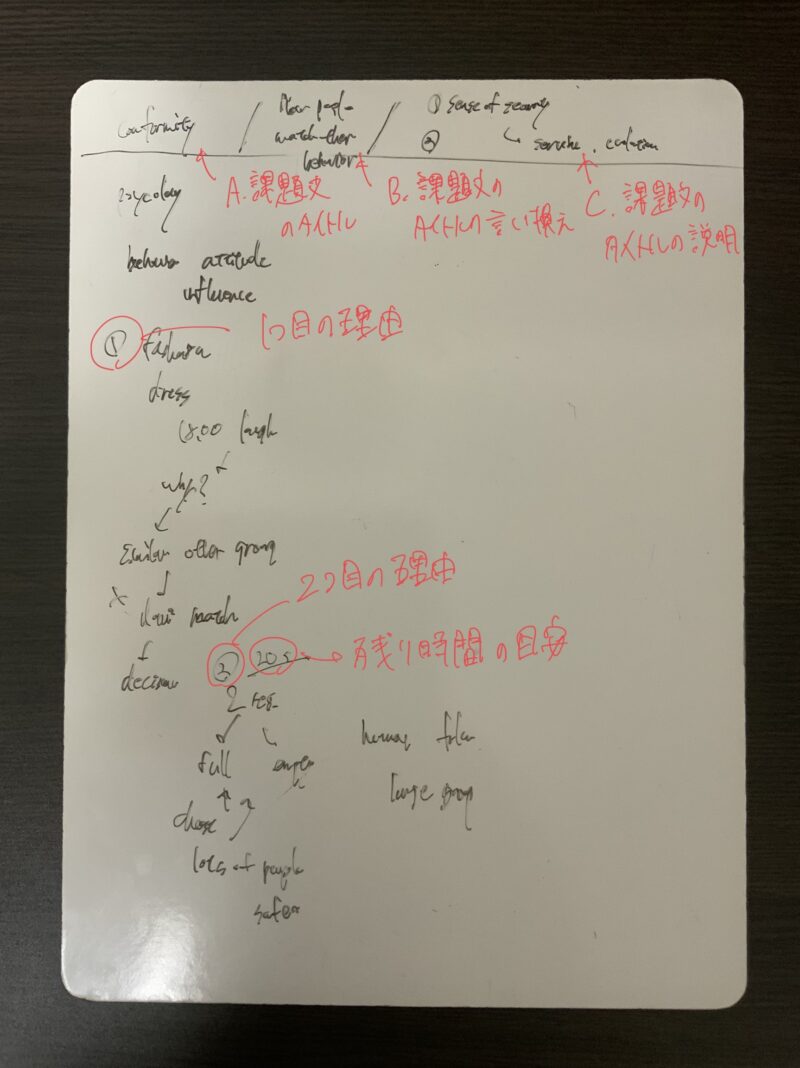

ノートテイキングの型

それでは、Question 3で実際に僕が使っていたノートテイキングの型を紹介します。

こちらも、テンプレートの(A)~(C)に当たる部分(とその他の重要な場所)の説明を赤字で追記しています。(字が汚くて申し訳ありません)

それぞれの項目を、テンプレートのどの部分で話すかも合わせて、順に説明します。

課題文のタイトル(=レクチャーのテーマ)をメモします。

B. 課題文のタイトルの言い換え

課題文から、「A. 課題文のタイトル」の言い換え部分をメモします。(今回のメモの場合は、Conformityの言い換えとして、”how people match their behavior”をメモしています)

C. 課題文のタイトルの説明

課題文から「A. 課題文のタイトル」の説明の部分をメモします。(ここはテンプレートで使用することを念頭に置いて、「A. 課題文のタイトル」の主要な役割・効果の部分をメモします)

以上の3つのメモをもとに完成したテンプレートの①の文章がこちらです。

②The professor elaborates on this by providing two examples. (50 s ~45 s)

ここに関しては、Question 2と同様に、リスニングで聞いた講義の内容に合わせて柔軟に対応できるように、たくさん練習を積んで経験値をつけておくことをおすすめします。

Question 4(Integratedタスク:レクチャー)

最後に、Question 4の対策方法を解説します。

Question 4では、「教授のレクチャーを聞き、内容を要約する」というタスクです。

Question 4は、

リスニング(教授のレクチャー)

→20秒の準備時間

→60秒のスピーチ

という流れで行われます。

実際に使用したテンプレート

Question 4で、僕が実際に使用したテンプレートを紹介します。 ※()内は残り時間です。

①The professor explains “(講義の主題)” by giving two examples/an example. (60 s ~ 55 s)

②First (1つ目の説明). For example, (具体例). (55 s ~ (30~25) s)

③Second (2つ目の説明) . For instance, (具体例). ( (30~25) s ~ 0 s)

Question 4に関しては、テンプレートの型は参考程度に、講義の内容に合わせて自分が最も説明しやすい形で説明することをおすすめします。

というのは、②と③に関しては、講義の内容によってこのテンプレートの使いやすさが、大きく変わるからです。

Question 4に関しては、あくまでも、テンプレートは使えそうなら使う、という立ち位置で考えておきましょう。

テンプレートに言いたいことを強引埋め込もうとして、不自然な文章になってしまったら本末転倒になってしまいます。

ノートテイキングの型

一応、Question 4で実際に僕が使っていたノートテイキングの型も紹介します。

Question 4に関しても、せっかくなので、僕がどのようにメモをとっているかを共有したいと思います。(役に立つかは分かりません)

メモをとるときの工夫は、Question 2で説明した通りです。

Question 4においても、テンプレートの①の文章は、高い確率で使うことができるので、今回のメモの内容を当てはめて作成した文章を紹介します。

あとの②と③の内容は、レクチャーの内容に合わせて、柔軟に作るしかありません

この力は問題演習をたくさん行うことではじめて身につくものですので、最初からできなくても当たり前、くらいの感覚で根気強く練習を重ねていきましょう。

おすすめの参考書

最後にTOEFLスピーキングで僕が使用した参考書を1冊紹介します。

TOEFL iBT® TEST スピーキングのエッセンス

「Z会編集部」が出版しているTOEFLスピーキング対策用の問題集です。

Z会編集部が出版しているTOEFL対策本に全て共通すること良いポイントとして、問題数が多く、かつ問題の質が本番と近いことが挙げられます。

この本も例外なく問題数が多く、問題の質が高いため個人的にはとてもおすすめできます。

1点残念な点を上げるとすると、問題が旧形式のままであるので、現在のTOEFLではすでに廃止になっている形式の問題も含まれています。

ただ、現在の形式の問題はどれも本番と同じような難易度であるため、投資する金額に見合った価値は十分にあると思います。

まとめ

いかかでしたでしょうか?

この記事では、TOEFLのスピーキング対策で僕が行ってきたことを、できる限り具体的に伝えたつもりです。

日本人にとって、スピーキングは最も難しいセクションになることが多いと思いますが、今回の記事の内容を参考に、少しでも目標点数に近い点数をとっていただければ、嬉しく思います。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

Twitter(@T_Inagaki_GC)でも「英語学習に役立つ情報」を発信していますので、一度見に来ていただけると幸いです。

コメント